[헤드라인뉴스=한정주 역사평론가] 오늘날 경북 안동시 도산면 토계동으로 흐르는 조그마한 실개천이 바로 이황이 ‘퇴계’라고 고쳐서 자신의 호로 삼았던 ‘토계’다. 이 실개천은 온계(溫溪)와 청계(淸溪)라고 부르는 개울을 합해 낙동강으로 흘러든다.

어쨌든 이황은 나이 50세가 되는 1550년 2월에는 퇴계 서쪽으로 몸을 옮겨 초옥(草屋)을 짓고 ‘세상을 벗어나 산중에서 가난하게 거처한다’는 의미로 ‘한서암(寒栖庵)’이라 이름 붙였다.

처음 하명동(霞明洞) 자하봉(紫霞峯) 아래에 터를 잡아 집을 짓다가 완성하지 못하고 다시 죽동(竹洞)으로 옮겼다가 마침내 이곳에 정착한 것이다. 세 번이나 옮긴 끝에 비로소 마음에 흡족한 곳을 찾아 자리를 잡게 된 것이다.

그래서인지 이황은 비록 띠풀을 엮어 이엉을 이은 좁고 거친 집이지만 이곳에서 낮에 밭 갈고 밤에 책 읽는 일이야말로 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 즐거움이라고 말했다.

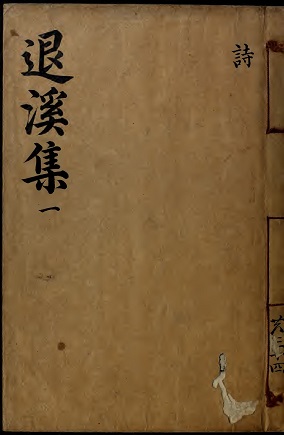

“골짜기 바위 사이로 옮겨 모옥(茅屋)을 짓고 지붕을 이으니 / 때마침 바위에 핀 꽃 흐드러지게 붉네 / 옛적부터 지금까지 때 이미 늦었으나 / 아침에 밭 갈고 밤에 독서하니 즐거움은 끝이 없네.” 『퇴계집』, ‘초옥(草屋)을 퇴계 서쪽으로 옮기고 한서암이라고 이름짓다(移草屋於溪西名曰寒栖庵)’

이황은 사람들이 모여 사는 마을과는 동떨어져 인적 끊긴 그곳에서 조용한 가운데 사계절 모습을 달리하는 흥겨운 정취를 구경하고 많은 시간을 보내면서 한가로이 옛 성인들이 남긴 글에만 마음을 쓰며 살았다.

또한 맑게 흐르는 냇물과 갖가지 형상의 바위 그리고 굳센 정절과 절개를 드러내는 소나무와 대나무의 기풍(氣風)에 빠져서 자신을 찾아오는 손님조차 별로 반갑지 않는 생활을 보냈다.

“푸르른 자하봉 외곽의 땅을 사서 / 푸른 시냇가 옆으로 거처 옮겼네 / 마음 빼앗겨 깊이 빠진 것은 물과 돌 뿐이고 / 크게 즐겨 구경할 만한 것은 소나무과 대숲 뿐이네 / 고요한 가운데 때에 따라 흥취 일고 / 한가한 가운데 지나간 향기 분간하네 / 사립문은 마땅히 먼 곳에 있어야 하니 / 마음 가는 곳은 책상 위 책뿐이네.” 『퇴계집』, ‘퇴계에서 거처하며 이런 저런 흥에 겨워(溪居雜興)’

그러나 이후에도 임금의 간곡한 부름과 병을 이유로 벼슬을 사양하는 이황 사이의 지루한 다툼(?)은 끝이 나지 않았다. 이 당시 이황의 심정을 읽을 수 있는 글 한 편이 『퇴계집』에 남아 있는데, 그것은 그가 나이 53세(1553년. 명종 8년) 때 남명 조식에게 보낸 편지이다.

그러다가 뜻밖에도 천서(薦書)에 이름이 올라 속된 세상일에 골몰하여 날마다 겨를이 없었으니 달리 무슨 말을 하겠습니까? 그 후로 병이 더욱 깊어지고, 또 스스로 세상에 나아가 일할 만한 능력이 별로 없다는 사실을 깨달은 다음에야 비로소 머리를 돌리고 발걸음을 멈춰 옛 성현의 글을 더욱 힘써 읽었습니다.

그런데 나의 학문과 시세(時勢)에 쏠려 이리저리 따라다녔던 처신과 행사가 모두 옛 사람과 비교해 크게 잘못되어 있었습니다. 이에 두려운 마음이 일어 크게 잘못을 깨닫고 옛 사람들을 따르려고 가던 길을 바꾸어 남은 삶을 수습하고자 하였습니다.

그러나 뜻은 쇠약하고 정신은 퇴폐하고 질병마저 따라오는 바람에 힘을 쓸 수가 없었습니다. 그렇다고 그대로 내버려둘 수도 없어서 벼슬을 그만두고 몸을 피해 서적을 싸서 짊어지고 고향의 산 속으로 돌아와 장차 이르지 못한 바를 구하려고 더욱 애를 썼습니다.

혹시 신령스러운 하늘의 도움을 받아 조금씩 학문을 쌓은 다음에 만에 하나라도 터득한 것이 있다면 일생을 헛되이 보내지 않게 될 것입니다.

지난 10년 이래 나의 뜻과 소원이 바로 이것이었습니다. 그런데 임금의 은혜가 나의 잘못을 포용하고 허명(虛名)이 사람을 핍박하여 계묘년(癸卯年 : 1543년)으로부터 임자년(壬子年 : 1552년)까지 세 번이나 벼슬에서 물러나 돌아갔다가 세 번 모두 불려 돌아오게 되었습니다.

늙고 병든 정신과 기력으로 온 마음을 다 쏟지도 못한 공부를 하고 있으면서, 무엇을 성취하고자 바라고 있으니 이 또한 어렵지 않겠습니까?” 『퇴계집』, ‘조건중에게 보내다(與曹楗仲)’

만년에 이를수록 이황의 마음속에는 ‘물러날 퇴(退)’ 한 글자만이 오롯이 자리를 지켰다. 거듭된 사양에도 끊임없이 벼슬길에 나설 것을 종용하는 명종(明宗)에게 이황은 벼슬에 나아가지 못하는 5가지 이유를 조목조목 들면서 자신의 강한 의지를 이렇게 밝혔다.

“어리석음을 숨기면서 벼슬을 도둑질하는 것이 마땅하겠습니까. 병으로 폐인이 된 자가 마땅하겠습니까. 헛된 명성으로 세상을 속이는 것이 마땅하겠습니까. 허물인 줄 알면서도 벼슬에 나아가는 것이 마땅하겠습니까. 직무를 다하지 못하면서 물러나지 않는 것이 마땅하겠습니까.

이 5가지 마땅하지 못함을 지닌 채 벼슬을 한다면 신하된 자의 의로움이라고 할 수 없습니다. 엎드려 바라옵건대 신이 사정에 어둡고 어리석음을 살피시고, 신의 병약함과 수척함을 불쌍하게 여기시어 앞서 윤허하신 대로 이곳 시골로 물러나 허물을 고치고 병을 다스리며 여생을 끝마칠 수 있도록 해주십시오.” 『퇴계전서』, ‘벼슬에서 물러나기를 간청하며 올리는 글(乞致仕狀)’

그러나 ‘나아감’과 ‘물러남’ 사이의 딜레마는 죽음 직전까지 이황을 놓아주지 않았다. 이황이 죽기 1년 전인 1569년(선조 2년) 새로이 즉위한 임금이 종1품직인 판중추부사(判中樞府事)와 의정부 우찬성(右贊成)을 내렸기 때문이다.

이 때문에 이황은 자신이 직접 쓴 묘갈명인 ‘자명(自銘)’에서 “만년(晩年)에 어찌 외람되게 벼슬을 받았는가(晩何叨爵)?”라고 크게 후회하는 유언을 남기기도 했다.

이황이 평생토록 온힘을 다해 애써도 ‘물러날 퇴(退)’ 한 글자를 온전히 지키는 일이란 이토록 어렵고도 어려웠던 것이다.

이황이 자신의 묘비(墓碑)에 일체의 관작(官爵)을 기록하지 말고 오로지 ‘퇴도만은(退陶晩隱)’이라고만 적으라고 한 까닭 역시 여기에서 찾을 수 있다. 즉 이황은 벼슬에 나아간 것을 자신의 본래 뜻과 어긋난다고 생각했기 때문에 자신의 묘비를 관작(官爵)으로 화려하게 장식하는 것을 큰 자랑으로 여겼던 당시 사대부들과는 다르게 그냥 “도산에 물러나 만년을 숨어 지내다”는 뜻의 ‘퇴도만은(退陶晩隱)’이라고만 적으라고 했던 것이다.

‘물러날 퇴(退)’자를 평생 가슴에 품었던 것도 모자라 죽은 이후에도 사람들이 자신을 ‘물러날 퇴(退)’ 한 글자로 기억해주기를 바랐던 이황의 간절한(?) 소망을 읽을 수 있는 대목이다. <계속>