[헤드라인뉴스=한정주 역사평론가] 김굉필은 정여창과 ‘지동도합(志同道合)’의 인연을 맺고 김종직의 문하에서 학문을 배운 이후 죽을 때까지 사림의 지사로 뜻을 같이 했다.

그러나 정여창이 온건파였다고 하면 김굉필은 강경파에 가까웠다. 불의(不義)를 보면 그냥 넘어가지 못했던 그의 대쪽같이 곧고 강직한 성격은 스승 김종직이라고 사정을 봐주지 않았다.

김굉필은 나이 마흔이 넘어 벼슬에 나아갔다. 포의(布衣)의 신분으로 살면서 30세 이전까지는 ‘모든 학문의 시작을 『소학(小學)』에 두어야 한다’는 김종직의 가르침에 따라 스스로 ‘소학동자(小學童子)’라 일컬으면서 오로지 『소학』을 배우고 실천하는데 온 힘을 쏟았다.

당시 그의 심정을 보여주는 시 한 편을 읽어보자.

“글공부는 아직도 천기(天機)를 알지 못하지만 / 『소학』의 책 속에서는 어제의 잘못을 깨닫네 / 이제부터라도 마음을 다하여 자식 노릇 하고자 하니 / 어찌 구차하게 부귀(富貴) 따위를 부러워하리.”

그리고 사람들이 나라의 정사(政事)에 대해 묻기라도 하면 “소학동자(小學童子)가 어찌 대의(大義)를 알겠느냐?”고 대답할 뿐이었다. 『소학』의 글조차 아직 깨닫지 못하고 실천하지 못하는 자신이 어떻게 나라를 다스리는 일에 대해 논할 수 있겠느냐는 뜻이 담겨있는 답변이었다.

김굉필의 ‘연보(年譜)’를 살펴보면 그가 30세가 된 이후에야 비로소 『소학』 외의 다른 글을 읽었고 후학(後學)들을 가르쳤다고 한다.

『소학』을 통한 수기(修己:자신을 닦다)에 전념한 김굉필을 두고 스승인 김종직은 ‘성인(聖人)이 될 바탕이 있다’면서 극찬했다. 김굉필은 자기 자신에게조차 이처럼 엄격한 잣대를 적용했다.

이러한 김굉필의 강직한 성격과 엄격한 행실은 스승 김종직이 이조참판의 중직(重職)에 등용된 후 고스란히 드러났다. 이때 김굉필을 비롯한 김종직의 문하생들은 스승이 훈구파에 맞서 조정을 바로잡아 줄 것이라고 기대했지만 오히려 중직에 임용되자 김종직은 조정에 건의 하나 올리지 않았다.

이에 불만을 품은 김굉필은 스승과 사이가 벌어질 것을 각오하고 한 편의 시를 지어 상황에 따라 변화하는 김종직의 현실타협적인 처세를 완곡하게 비판했다.

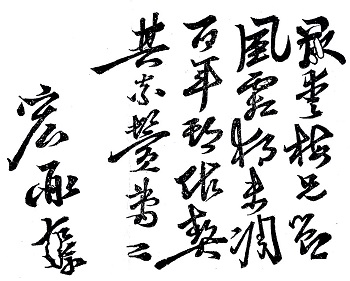

“도(道)라는 것은 겨울엔 갖옷 입고 여름엔 얼음 마시는 것인데 / 날 개면 가고 비 오면 그치는 것을 어찌 전능(全能)이라 하겠는가 / 난초도 속된 것을 좇아 결국 변한다면 / 어느 누가 소는 밭을 갈고 말은 사람이 타는 것이라고 믿을 수 있겠는가?”

자신을 신랄하게 풍자한 제자의 시에 심기가 불편해진 김종직은 이에 화답하는 한 편의 시를 지어 보내면서 임금을 제대로 보필하고 세상을 바로잡는 일이 말처럼 쉽지 않다는 사실을 우회적으로 내비치면서 자신의 처세가 권세와 이익만을 따르는 것이 아님을 밝혔다.

“분수에 맞지 않게 공경대부 높은 관직에 올랐지만 / 내가 어찌 임금을 보필하고 세상을 바로잡는 일을 해낼 수 있을까? / 그대 같은 후학(後學)들이 나의 허물과 어리석음 조롱하지만 / 구차하게 권세와 이익을 따르지는 않네.”

그러나 이때의 일로 김굉필은 김종직과 틈이 갈라져 끝내 사제 간의 정을 회복하지 못했던 것으로 보인다. 김굉필의 나이 39세가 되는 1492년 스승 김종직과 절친한 지기 남효온이 모두 세상을 떠났는데 ‘연보(年譜)’를 보면 남효온의 집을 방문한 기록은 나오지만 김종직의 죽음에 대해서는 전혀 언급되어 있지 않기 때문이다.

1498년(연산군 4년) 7월 훈구파 세력이 김종직이 생전에 지은 ‘조의제문’을 문제 삼아 무오사화를 일으켜 사림을 탄압하자 김굉필 역시 “김종직의 제자로서 붕당(朋黨)을 만들어 서로 칭찬하고 임금의 정치를 비난하거나 시국을 비방했다”는 죄를 뒤집어쓰고 곤장 80대의 형벌에다가 평안도 희천(熙川)으로 유배를 당했다.

그로부터 2년 후 다시 전라도 순천(順天)으로 유배지를 옮겨 북문(北門) 밖에서 우거했는데 당시 그에게 미친 재앙의 기미가 예측할 수 없을 정도로 위급했다. 그러나 김굉필은 한때 자신이 호(號)로 삼았던 ‘사옹(蓑翁)’처럼 태연하게 대처하며 평소의 지조(志操)를 잃지 않았다.

‘사(蓑)’는 짚이나 띠로 엮어 허리나 어깨에 걸쳐 두르는 옛적의 비옷인 ‘도롱이’를 뜻한다. 따라서 ‘사옹(蓑翁)’이란 ‘도롱이를 걸쳐 두른 늙은이’를 말한다.

그런데 도롱이는 아무리 단단하고 완벽하게 몸을 감싼다고 할지라도 애초 짚이나 띠풀을 엮어 만든 비옷이기 때문에 비가 조금이라도 많이 올라치면 십중팔구 몸은 흠뻑 젖을 수밖에 없다.

김굉필은 이러한 도롱이에 빗대어 자신의 처세(處世) 철학을 이렇게 밝혔다. “비록 큰비를 만나서 겉은 젖을망정 속은 젖지 않겠다(雖逢大雨 外濕而內不濡).”

김굉필은 무오사화가 일어나기 1년 전(1497년) 봄에 형조좌랑(刑曹佐郞)이 되었을 때 이미 사림에게 닥칠 화란(禍亂)을 예견하고 있었다. 이러한 사실은 김굉필의 사적을 기록한 『경현록(景賢錄)』을 읽은 남명 조식이 그 뒤에 적은 글을 통해 명확하게 알 수 있다.

“선생께서는 형조좌랑이 되었을 때 진사(進士) 신영희를 급하게 찾아갔다. 그리고 ‘오늘부터 나는 그대를 만나지 않겠다. 지금 선비들의 기풍(氣風)을 살펴보면 동한(東漢) 말기와 유사하다. 조만간 사화(士禍)가 일어날 것이다. 나와 같은 사람은 이미 화(禍)가 닥쳐서 나아갈 수도 물러날 수도 없는 처지가 되었다. 그대는 멀리 시골에 가서 숨어 살며 재앙을 피해야 할 것이다’라고 말하였다. … 이러한 일로 보면 선생은 당시 사태의 기미(機微)를 알고 있었으니 어찌 재앙의 형체가 아직 드러나지 않았을 때 그 낌새를 능히 보지 못했겠는가?” 조식, 『남명집』, ‘『경현록』뒤에 쓰다(書景賢錄後)’

김굉필은 ‘무오사화’라는 큰비가 내려 자신의 몸을 해칠 것을 알고 있었지만, 그 화란을 피해 도망치거나 숨지 않았다. 일찍이 자신이 공언했던 것처럼 큰비(정치적 환란)가 내려도 자신의 겉을 젖게 할 수는 있을지 몰라도 자신의 속까지 젖게 만들지는 못한다는 신념이 있었기 때문이다.

혹독한 추위에 떨어야 했던 평안도 희천에서 죄가 감등(減等)되어 따뜻한 남쪽의 순천으로 유배지를 옮겼을 때에도 오히려 김굉필은 조만간 또 다른 재앙이 다시 자신을 덮칠 것이라는 사실을 예측했다. 그리고 1504년(나이 51세. 연산군 10년) 9월 다시 ‘갑자사화’가 일어났고 ‘무오당인(戊午黨人)’이라는 죄목이 더해진 김굉필은 담담하게 죽음을 맞이했다.

이렇게 해서 훈구파와 연산군은 그토록 증오해마지 않았던 사림의 거목 김굉필의 몸을 거두어갔다. 그러나 ‘사옹(蓑翁)’에 담긴 뜻처럼 김굉필은 겉(육신)은 그들에게 빼앗겼지만 속(정신)만은 온전히 보존했다. 죽음을 맞는 최후의 순간까지 자신의 정치적 신념이나 절의(節義)를 배신하지 않았기 때문이다.

김굉필의 죽음은 훈구파와 연산군의 의도와는 달리 ‘치욕’이 아닌 ‘영광’이 되었다. 김굉필이 사림의 지사로 인정받아 성균관 문묘에 추존된 ‘사현(四賢) 혹은 오현(五賢)’이 되었기 때문이다.

조식의 증언에 따르면 김굉필은 처음 호(號)를 사옹(蓑翁)이라 지었지만 얼마 지나지 않아 “명호(名號)로 자신을 드러내는 것은 순수한 처세의 도리가 아니다”라고 하면서 이를 고쳤다고 한다.

이 때문인지 김굉필 사후 사람들은 그의 호를 ‘사옹(蓑翁)’이라고 칭하기보다는 ‘한훤당(寒暄堂)’이라고 불렀다.

김굉필의 문집(文集) 역시 『한훤당집(寒暄堂集)』이라고 되어 있다. 김굉필의 ‘연보(年譜)’에 보면 그가 ‘한훤당(寒暄堂)’이라는 호(號)를 사용한 때는 1472년 나이 19세 때였다. 이 해에 김굉필은 경남 합천군 야로현(冶爐縣) 말곡 남교동(末谷藍橋洞)에 사는 순천 박씨(朴氏)의 집에 장가들었다.

그는 처갓집 옆 개천 건너 지동(地東)이라 부르는 작은 바위 아래에 조그마한 서재(書齋)를 짓고 ‘한훤당(寒暄堂)’이라고 이름 붙였다. 이후 김굉필은 한훤당을 자신의 호로 삼았다.

‘한훤당’에서 한(寒)은 ‘추울 한(寒)’이고 훤(暄)은 ‘따뜻할 훤(暄)’이다. ‘추위와 더위’를 뜻하는 ‘한훤(寒暄)’은 계절의 순환과 같은 자연의 변화와 조화를 상징하는 성리학적 우주관을 담고 있다.

김굉필은 ‘한훤당(寒暄堂)’이라 이름붙인 당호(堂號)처럼 산수(山水) 좋은 곳에 조그마한 서재(書齋)를 짓고 계절의 순환 속에서 자연의 섭리에 따라 자기를 수양하고 학문을 연마하며 후학을 가르치는 도학자(道學者) 혹은 처사(處士)의 삶을 살려고 했다.

그러나 궁벽한 시골에서 처사의 삶을 살았다고 해도 인의(仁義)를 목숨보다 소중하게 여겼던 김굉필이 훈구파와 연산군의 폭정 앞에 수많은 사림이 무참하게 학살당하는 상황을 그냥 지켜만 보고 있지는 않았을 것이다.

그래서 필자는 남명 조식이 김굉필의 행적을 적은 『경현록』을 읽고 난 후 남긴 말에 백 번 공감이 가고도 남는다.

“사람으로 인한 화란(禍亂)이 선생에게 미칠 바가 아니었는데 종국에 재앙을 모면하지 못했으니, 이것은 천명(天命)이라 하겠다.”