[한정주 역사평론가] 여러 사람의 입술과 혀에서 나와 서로 부딪치고 찔러서 소리가 나는 것은 형태가 없는 글이다. 여러 종이와 먹으로 드러내어 바르고 가지런하거나 들쭉날쭉하기도 한 것은 형태가 있는 말이다.

수염과 눈썹과 치아와 두 뺨이 기쁘고 즐겁게 접촉할 수 있어서 간폐(肝肺)가 서로 통해 막힘이 없는 것은 글이 말만 못하다. 그러나 정신과 뜻과 생각을 남모르게 구할 수 있어서 기맥(氣脈)이 아주 뚜렷하게 통하는 것은 말이 글만 못하다.

그런데 말은 문채가 없어서 한 번 입에서 내뱉게 되면 이미 흔적이 없어져 버린다. 이러한 까닭에 글이 귀중하다는 것이다.(재번역)

出諸唇舌而琅琅刺刺者 無形之文也 發諸紙墨而整整差差者 有形之言也 鬚眉牙頰 欣然可接 肝肺通暢 文不如言 精神意想 隱然可求 氣脉委宛 言不如文 言而無文 一出口 已無痕 故貴有文. 『이목구심서 2』

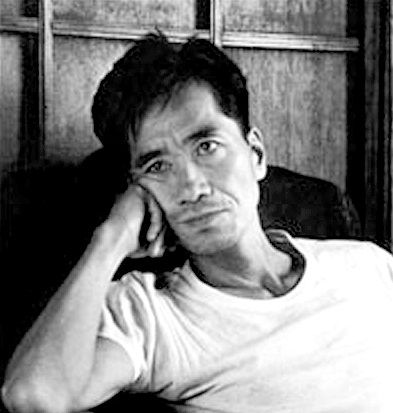

김수영은 죽음을 맞기 불과 두 달 전인 1968년 4월 어느 날 자신에게 ‘글을 쓴다는 것은 어떤 것인가’에 대해 이렇게 말했다.

“시작(詩作)은 ‘머리’로 하는 것이 아니고 ‘심장’으로 하는 것도 아니고 ‘몸’으로 하는 것이다. ‘온몸’으로 밀고 나가는 것이다. 정확하게 말하자면 온몸으로 동시에 밀고 나가는 것이다.” (김수영, 『詩人이여 기침을 하자』, 열음사, 1984, 134~135페이지)

온몸으로 밀고 나가 글을 쓴다는 것은 무슨 뜻일까? 그것은 나 자신을 쓴다는 것이고, 나의 삶을 쓴다는 것이다. 나의 온몸 구석구석에 꿈틀대고 있거나 가득 고여 있어서 내뱉거나 토하지 않고서는 도저히 견딜 수 없는 그런 말과 글들을 쓴다는 것이다.

“문장이란 골수에 스며들어야 좋다”는 이덕무의 말 또한 여기에서 벗어나지 않는다. 그런 의미에서 1960년대에 ‘시여 침을 뱉어라!’고 하거나 “시인이여 기침을 하자 / 눈을 바라보며 / 밤새도록 고인 가래라도 / 마음껏 뱉자!”(김수영, 『詩人이여 기침을 하자』, 열음사, 1984, 11페이지)라고 한 김수영의 말은 이보다 370여년 전인 1590년대 “세상에서 진정 좋은 글을 쓴 사람들은 애초 글을 쓴다고 생각한 것이 아니라 자기 속에 오래도록 쌓여 있는 것을 도저히 막을 수 없어서 그 목에서 토하고 싶은 것을 토하고, 그 입에서 말하고 싶은 것을 내뱉었을 뿐이다”라고 한 이탁오의 말과 마치 한 뿌리에서 나온 다른 가지처럼 연결되어 있다.

‘머리’로 글을 쓰는 사람은 애써 꾸미거나 자꾸 다듬으려고 할 것이다. ‘심장’으로 글을 쓰는 사람은 자신의 뜻과 기운을 어떻게든지 새기려고 힘쓸 것이다. 이것은 모두 가식(假飾)이고 인위(人爲)이다.

그러나 ‘온몸’으로 글을 쓰는 사람은 자신의 육신(肉身) 구석구석에 가득 쌓여 있는 말과 글을 도저히 참거나 막을 수 없게 될 때 그 말과 글을 그냥 토설하고 뱉어낸다. 이것은 모두 자연(自然)이고 천연(天然)이다.

만약 그 토하고 싶고 내뱉고 싶은 말과 글을 쓰지 못한다면 나의 가슴이 멍들고 정신이 병드는데서 그치지 않고 나의 육신은 무기력해지고 온몸은 병들게 된다. 이치가 이러한데 어떻게 글을 머리와 가슴으로만 쓴다고 할 수 있겠는가? 글이란 마땅히 온몸으로 쓰는 것이다.